Die junge Frau mit der langen blonden Haarmähne steht schon auf, als die Saal-Lichter ausgehen und die riesigen Kugeln (Drohnen) durchs Dunkel schweben. Sie steht zwei, drei Reihen vor mir in meinem Sitzblock 205 in der Kölner Lanxess Arena, und sie wird sich nicht wieder hinsetzen. Sie schmettert jeden Song von Muse mit, streckt die Arme im stampfenden Rhythmus von „Uprising“ hoch, formt Zeige- und Mittelfinger zum Victory-Zeichen. Sie hämmert auf die Schulter ihres Freundes bei den wilden Drumwirbeln, tanzt und springt und dreht sich – ein schweißtreibendes Fitness-Programm. Als sie gut zwei Stunden später an mir vorbeikommt, sieht sie einfach nur glücklich aus.

Und sie ist nicht die einzige unter den gut 19.000 Muse-Fans. Was ist das eigentlich, was den Erfolg dieser Band ausmacht, deren Musik doch im Grunde alles andere als Mainstream ist? (siehe auch deutsch/englisch) Diese ungewöhnliche Mischung aus klassischer Linie, Progressive Rock, Pop und Elektronik, das Spiel mit gewagter Harmonik und Melodiösität, mit experimentellen Sounds und prächtigen Arrangements, der Wechsel von zarter Lyrik, bewegender Rhythmik und wilder Motorik, die das Trio mitunter in meisterhafte Hymnen fließen lässt, spricht Herz und Kopf an. Anspruchsvolle Klangwelten, Texte zwischen empfindsamer Poesie, heroischem Ausruf, dystopischer Trauer, maßloser Hingabe und ausgeuferter Entschlossenheit bestimmen das Muse-Konzept. Und auch, wenn nach wie vor der frühe Einfluss von Radiohead, wenn so manches von der Leidenschaft an U2’s Bono erinnert, oder die Melodie-Ästhetik an Coldplay denken lässt, so hat Muse doch längst eine sehr eigenständige Tonsprache für sich entdeckt.

Das Faszinierende an dieser Band aber ist ihre Live-Präsenz. Die Perfektion im Zusammenspiel, die Virtuosität von Matthew Bellamy (Gesang, Gitarre, Klavier und Synthesizers), Christopher Wolstenholme (E-Bass, Gesang) und Dominic Howard (Schlagzeug und Perkussion) sind beeindruckend, Bellamys imponierender Stimmbereich bemerkenswert.

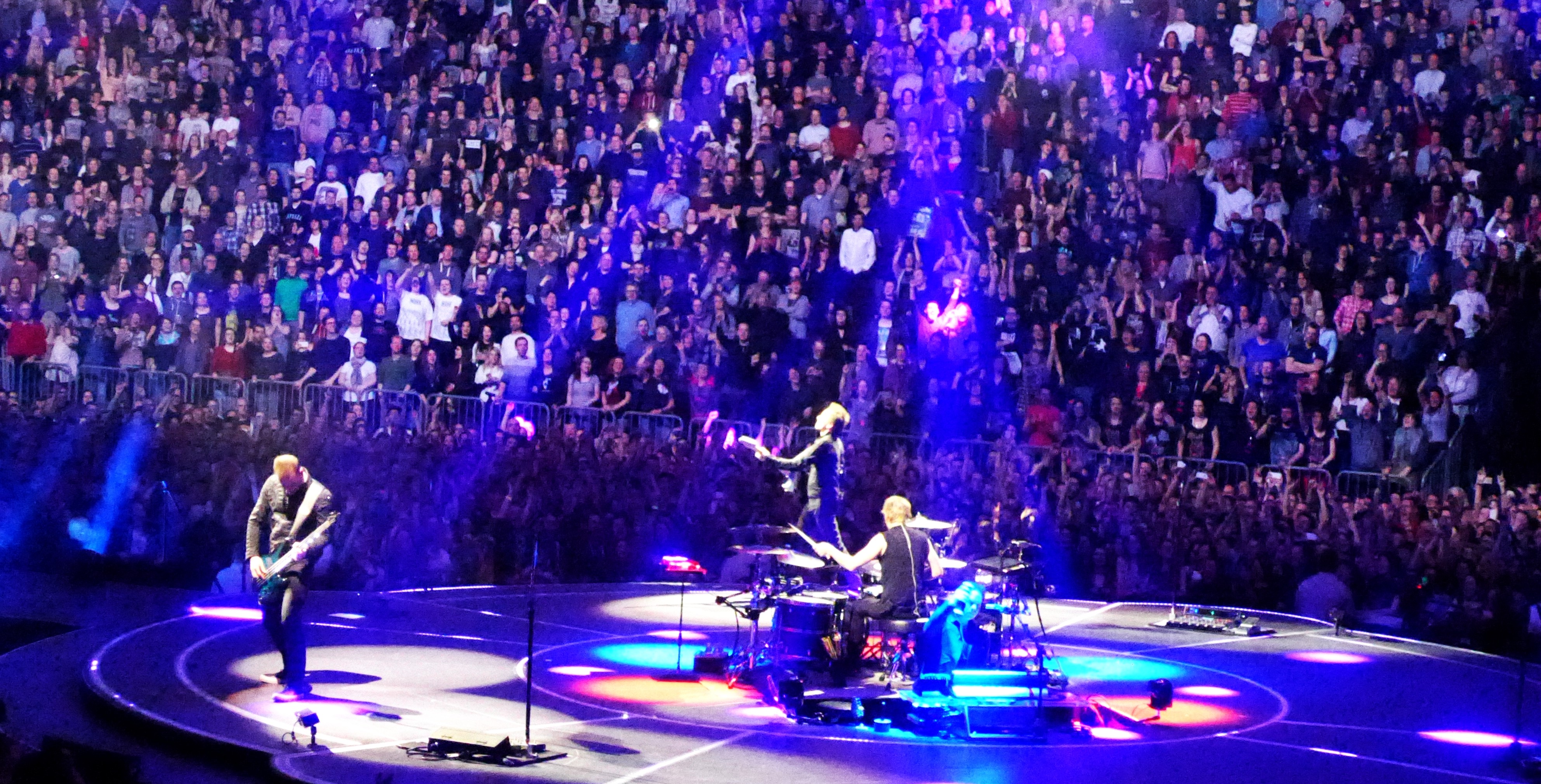

Auf ihrer Tour spielt die Band auf einer 360-Grad-Bühne, die mitten in der Halle steht und flankiert von zwei Stegen. Nicht nur das machten aus dem Muse-Konzert zu einem ungewöhnlichen Arena-Erlebnis, die schwebenden Kugeln, ein Raumschiff, das später auch noch die Arena kreuzen sollte, die vielen Bilder, die über lange transparente Fahnen die Musik begleiteten, machten aus diesem Konzert ein volle audio-visuelle Erfahrung. Besonders beeindruckend war eine Szene, bei der Wolstenholme und Bellamy wie Marionetten an Fäden von einer animierten Riesenhand geführt wurden („The Handler“). Die Welt der Grafiken lässt Konstruktionen des Lebens entstehen, Klone durchs Dunkel marschieren. Es scheint, als würden Bellamy und und Wolstenholme in ihre kleinsten Atome aufgelöst, ihr Körper besteht aus zittrigen Strings, die sich völlig auflösen und wie Sonnenfunken ins Universum fliegen.

Bezeichnenderweise beginnt die Band mit dem „Tanz der Ritter“ aus Prokofjews „Romeo und Julia“, also sowas wie das symphonische Gen, das sich in die europäische Kultur eingenistet hat, und mit seinen trägen Rhythmen in seiner Orchestrierung auch irgendwie zu Muse passt. Natürlich gibt es Stücke aus dem gerade Grammy-ausgezeichneten Album „Drones“ zu hören (u.a. „Dead Inside“, „Psycho“), aber auch jede Menge der bekannten Songs, etwa „Supermassive Black Hole“ mit einer Jimi-Hendrix-Verbeugung, „Starlight“ oder als letztes Stück „Knights of Cydonia“. Nach zwei Stunden atemberaubender Show verschwinden die „Schutzgötter der Künste“ durch den Seitenausgang. Noch während das Muse-Abenteuer noch auf der Haut liegt, knattern im Hintergrund schon die Akkuschrauber. Die Band zieht weiter.