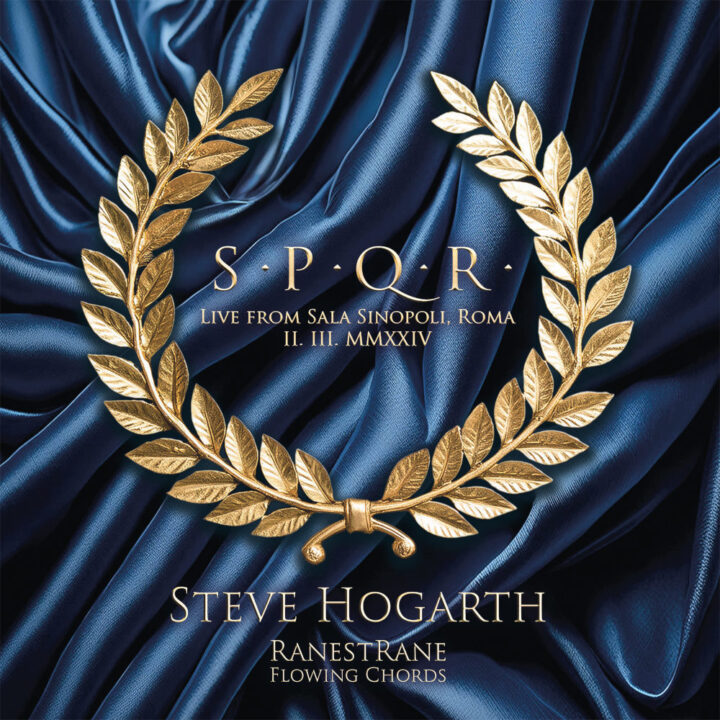

Auf „SPQR“ zieht sich der Marillion-Sänger Steve Hogarth ins Innerste zurück – ans Piano, in die Stille, in die Selbstprüfung. Zwischen Verlust, Liebe und spiritueller Sanftheit entsteht ein Album von entwaffnender Intimität und literarischer Wärme.

Von Dylan C. Akalin

Steve Hogarth war schon immer ein Geschichtenerzähler, und als charismatischer Frontmann von Marillion muss er das auch sein. Die große Geste als Vokalist passt zur Musik der Artrock-Band. Aber auf „SPQR“ lässt er alle Masken fallen. Das Album ist lyrisch wie emotional ein Kaleidoskop aus Verlust, Selbstbefragung und einer fast spirituellen Sanftheit, die aus der Resignation geboren scheint.

„SPQR“ ist eine stille Eruption, die sich ins Intime zurückzieht, in den innersten Kreis künstlerischer Selbsterkenntnis. „Senatus Populusque Romanus“ – das Volk und der Senat Roms – wird zum Sinnbild für die Zweiheit, in der Hogarth sich bewegt: der Künstler und sein Publikum, gleichberechtigt, im Dialog über das Zerbrechliche.

Am Anfang: Der Mann und das Klavier

Das Album eröffnet mit Hogarth ganz allein. Keine Tricks, kein orchestrales Farbenspiel, kein Studioglanz. Nur er, das Klavier – und diese Stimme, die sich selbst genügt. Dieses erste Drittel der Platte ist nahezu asketisch, fast schon konfrontativ: Hogarth legt sich offen, ohne Harmoniefundament, ohne Netz.

Man spürt, dass diese Reduktion kein ästhetischer Zufall ist. Sie ist ein Statement, ein ästhetischer Exodus. Nach Jahrzehnten im symphonischen Kosmos von Marillion wirkt Hogarth hier wie ein Chansonnier, der in die Ruinen seiner eigenen Karriere hinabsteigt, um ihre Fundamente zu prüfen. In „Easter“ etwa hört man das Stück nicht mehr als hoffnungsvolles Manifest, sondern als gebrochenes Gebet. The Hollow Man wird zu einem flüchtigen Selbstgespräch über die Frage, was Identität in der Nacktheit der Kunst überhaupt bedeutet.

Seine pianistische Sprache ist dabei verblüffend klar: keine Virtuosität, kein barockes Ornament, sondern einfache, suchende Akkorde, die wirken, als tasteten sie sich durch die Dunkelheit des eigenen Zweifels.

Die Öffnung: Musiker als Spiegelräume

Dann, allmählich, öffnet sich SPQR. Cello, Gitarre, sparsame Elektronik, gelegentlich ein schwebendes Schlagwerk – als würde der Raum sich langsam wieder füllen. Hogarth bleibt der emotionale Fixpunkt, doch die Begleiter treten nicht als Band auf; sie sind vielmehr Resonanzflächen seiner Stimme.

Besonders bemerkenswert ist das Zusammenspiel mit dem Cellisten, dessen warme Linien Hogarths Gesang nicht begleiten, sondern kommentieren. Auf „Fantastic Place“ entsteht daraus eine subtile Spannung: das Lied driftet zwischen Kammerpop und elegischem Folk, getragen von der Frage, ob es diesen „fantastischen Ort“ überhaupt gibt, oder ob er lediglich die Erinnerung an ein Gefühl ist.

Die Gitarren – sparsam, perlmuttartig gesetzt – erinnern an Michael Brook oder David Rhodes. Keine heroischen Soli, keine Geste, die größer wäre als der Moment. Alles wirkt wie Atem, als würde der Klang ein- und ausströmen.

Das Ensemble spielt nie gegen Hogarth, sondern mit ihm – fast so, als lausche es ihm beim Denken zu.

Was von Marillion bleibt

Natürlich schwingt Marillion noch mit, im Timbre, in der Art der emotionalen Wendung, in der tiefen melodischen Empathie. Aber SPQR verzichtet auf die feingliedrigen Arrangements, die Schleifen aus Licht und Dynamik, die Marillion immer ausgezeichnet haben. Hier herrscht Reduktion statt Expansion, Fragilität statt Fülle.

Und das ist vielleicht das Schönste an diesem Album: Es muss nichts mehr beweisen. Die Songs stehen im Halbdunkel, manchmal wie Skizzen, manchmal wie still brennende Kerzen, doch sie besitzen eine leise Autorität, die große Kunst immer kennzeichnet – jene, die loslassen kann.

Für wen dieses Album ist

SPQR ist ein Album für jene, die Hogarth nicht als Frontmann, sondern als Erzähler verstehen – als einen, der Geschichten im Ungefähren belässt, damit sie in uns Gestalt annehmen können. Wer bei Marillion die epischen Bögen liebte, mag hier zuerst Leere spüren – doch wer bleibt, hört Tiefe, Reife, und die stille Größe eines Künstlers, der gelernt hat, dass Schweigen manchmal eloquenter ist als Klang.

Inhaltlich spannt SPQR ein thematisches Netz, das weit über die Rückblicke auf Hogarths Karriere hinausgeht. Es ist ein Album über Erinnerung – aber aus der Perspektive des Beobachters, des Forschenden. Wie jemand, der in den Trümmern eines alten Reiches steht und sich fragt: Was davon war wirklich, und was nur Glanz der Erzählung?

Hogarth singt von vergehender Liebe, von der Zerbrechlichkeit von Vertrauen, aber auch von der Schönheit des Scheiterns. In einem Song wie „Easter“ gewinnt die bekannte Friedensbitte plötzlich eine intimere Dimension: Sie wird zu einem Gespräch mit sich selbst, zu einer stillen Hoffnung, dass aus innerer Zerrissenheit wieder Ganzheit entstehen könne.

„Rome Wasn’t Built in a Day“

„The Hollow Man“ wirkt auf „SPQR“ wie ein Selbstporträt – nicht mehr ironisch, sondern schonungslos. Der „hohle Mann“ schaut in den Spiegel, erkennt seine Stimme, aber nicht mehr den Mann dahinter. Diese Lieder kreisen um Identität im Wandel, um Erschöpfung, aber auch: um Trotz. Hogarth bleibt ein Romantiker, aber einer, der gelernt hat, dass Romantik allein keine Welt zusammenhält.

Mit neuen Stücken wie „Rome Wasn’t Built in a Day“ oder „The Only One“ greift Hogarth diese Symbolik direkt auf. Rom steht dabei für das Ich, das Imaginierte, das Selbst als Bauwerk – wunderschön, stolze Ruine, immer im Umbau. „Rome“ handelt nicht von einem Ort, sondern von Zeit: von der Dauer, die Liebe braucht, um zu bestehen, und von dem Schmerz, wenn man erkennt, dass sie doch vergänglich ist.

„The Only One“ wiederum ist fast mystisch – ein Liebeslied, das die gegenseitige Abhängigkeit nicht verklärt, sondern als spirituelle Prüfung zeigt. „Du bist der Einzige“ klingt wie die Erkenntnis, dass zwei Menschen sich gegenseitig halten müssen, um nicht ganz zu verschwinden.

Sprache und Stil: Poesie statt Pathos

Hogarth verzichtet auf die großen Allegorien, die bei Marillion oft Orakelcharakter hatten, und findet stattdessen zu einer poetischen Schlichtheit. Er schreibt in Bildern: Meer, Regen, Steine, Glas sind als Symbole aber nicht dekorativ, sie sind emotional-logisch, fast körpersprachlich.

Es geht – wie so oft bei Hogarth – um Verbindung und Verlust, aber diesmal ohne Dramatisierung. Stattdessen hört man die Reife eines Mannes, der gelernt hat, dass Fragen zu stellen ehrlicher ist, als Antworten zu verkünden.

Oft wirken die Texte wie kleine Gebete – im existenziellen Sinne. Ein Versuch, das eigene Innere zu ordnen, während draußen das Imperium zerfällt.

Mit „SPQR“ hat sich Steve Hogarth selbst neu erfunden – als Sänger, als Pianist, als Mensch im Dialog mit seiner Vergangenheit. Die Marillion-Songs erscheinen in ihrem entkernten Zustand nicht als Rückschritt, sondern als Verklärung: Sie zeigen, was übrigbleibt, wenn man alles Ornamentale wegnimmt – Stimme, Wort, Herz.

Wenn Hogarth am Ende allein am Klavier sitzt, klingt das weniger nach Einsamkeit als viel mehr nach Freiheit.