Sie kommen zehn Minuten zu früh – und das Publikum feiert sie, als wären sie nie weg gewesen: Fury In The Slaughterhouse verwandeln den Bonner KunstRasen am Freitagabend in ein nostalgisch aufgeladenes Sommerfest. Zwischen Stadionrock, politischem Statement und brüchiger Ehrlichkeit gelingt der Band ein Konzertabend, der mehr Herz als Perfektion liefert – und gerade deshalb lange nachhallt.

Von Dylan C. Akalin

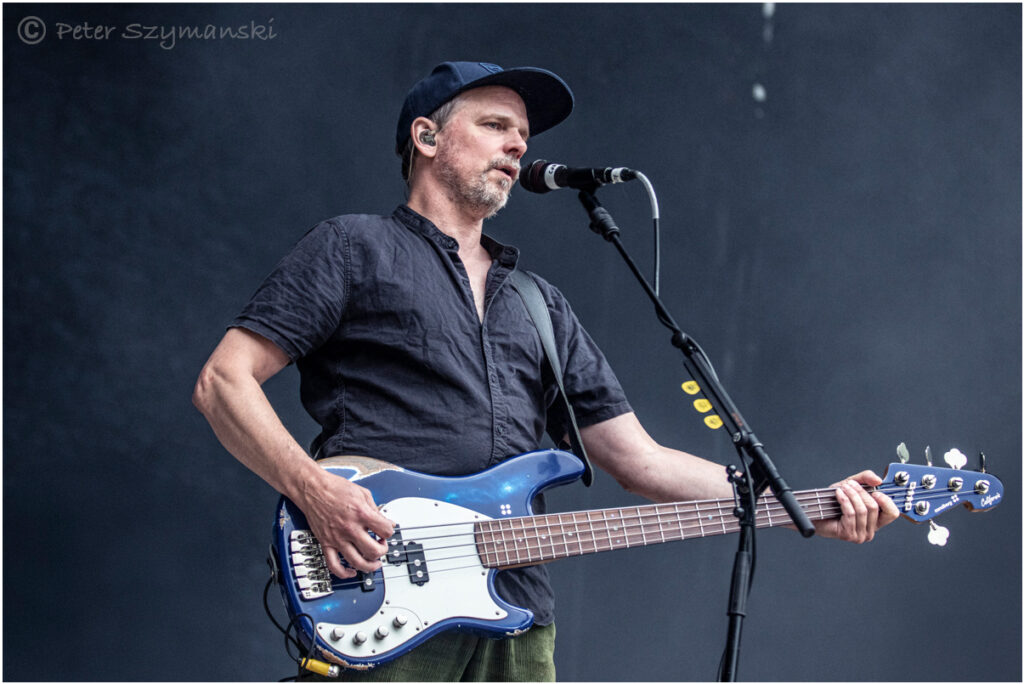

Sie wollen raus und spielen. Fast zehn Minuten vor offiziellem Konzertbeginn stehen die Brüder Kai (Vocals) und Thorsten Wingenfelder (Gitarre), Christof Stein-Schneider (Gitarre), Rainer Schumann (Schlagzeug), Gero Drnek (Keyboard, Gitarre, Mandoline) und Bassist Christian Decker schon auf der Bühne. Vor rund 8000 Fans spielen Fury In The Slaughterhouse an diesem Freitagabend ein sommerliches, leichtes und vergnügliches Konzert auf dem Bonner KunstRasen.

Die Wolken bilden weiße und graue, goldenumrandete Tupfer im blassblauen Himmel. Und da liegt an diesem Abend noch mehr in der Luft, etwas Goldenes, würde Francis Ford Coppola einen seiner Filmprotagonisten sagen lassen, etwas, was irgendwie aus der Zeit gefallen ist, ein Gefühl, das direkt aus den Neunzigern zu stammen scheint. Und das ist das, was Fury machen, was sie immer gemacht haben. Und das Publikum liebt sie dafür.

Meine persönlichen Highlights

Mein persönliches Highlight beginnt um 20.44 Uhr. Auf der großen Leinwand hinter der Band sehen wir eine Stadt bei Nacht, beleuchtet von Straßenlaternen, Bürohäusern und Wohnblöcken. „Diseases come diseases go/Welcome to the final show“, singt Kai während Raketen einschlagen und Feuer wie Blut den Nachhimmel erhellt. Wir sehen Bilder von Trump, die grinsende AfD-Politikerin Alice Weidel, Demonstranten mit „Refugees welcome“-Plakaten, Elon Musk feixend während Kai den Songtext von „Every Generation Got Its Own Disease“ leicht ändert: „Jesus come, Jesus go“, singt er. Das geht unter die Haut.

Es ist ein Song, der mit seinem flirrenden Gitarren-Intro und dem drängenden Beat ein kollektives Erinnerungsfeuer entfacht. Es geht darin um die immer gleichen Fragen, die sich jede Generation stellt, um Ideale, die sich abnutzen, und das subtile Wissen, dass Rebellion auch nur ein Kleid ist, das sich irgendwann abträgt. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass Fury solch ein rebellisches Grundgefühl ohne Pathos verkörpern kann, irgendwo zwischen Melancholie und Stadiongestus.

„Riding on a Dead Horse“

Und gleich danach leiten stampfende Rhythmen und eine wirklich geile Gitarre den nächsten eindrucksvollen Song ein: „Riding on a Dead Horse“ – düster, resignativ, fast zynisch und doch mit entspanntem Flow. „We’re just riding on a dead horse, still pretending it’s alive“ – diese Zeile sitzt, weil sie mehr ist als Metapher. Sie ist Kommentar auf das Leben selbst, auf Beziehungen, auf eine Gesellschaft, die sich immer weiterschleppt, obwohl sie längst weiß, dass sie sich verrannt hat. Ein Stück, das in seiner Schwärze fast hypnotisch wirkt, getragen von einer Stimme, die brüchiger klingt als früher, aber auch ehrlicher und ergänzt um ein WahWah-verzerrtes Gitarrensolo.

Und genau das ist vielleicht das Geheimnis dieser Band: Sie ist nicht unbedingt besser geworden – aber echter. Fury versuchen gar nicht erst, sich neu zu erfinden. Sie tragen ihre Patina mit Stolz und wissen, dass sich viele ihrer Songs wie Polaroids anfühlen – manchmal überbelichtet, oft verschwommen, die Farben nicht ganz echt, aber immer mit einer Geschichte dahinter.

Das Publikum feiert

Natürlich war nicht alles Gold an diesem Abend. Songs wie „Milk and Honey“, „Then She Said“ oder „Good Day to Remember“ plätschern eher belanglos vorbei – freundlich, eingängig, aber ohne echtes Gewicht. Man merkt, dass Fury heute eher das Bedürfnis haben, zu gefallen als zu fordern. Ein paar Nummern klingen, als hätte man sie auf Autopiloten geschrieben, um ein Set zu füllen.

Aber das Publikum? Es feiert. Mit Textsicherheit, offenen Armen und einem Lächeln, das nur alte Bekannte hervorrufen können. Wenn „Radio Orchid“ oder „Time to Wonder“ erklingen, wird es fast religiös. Das sind keine Songs mehr – das sind Rituale. Und so entsteht eine Atmosphäre, die man nicht analytisch sezieren kann. Sie lebt aus dem Moment, aus dem kollektiven Rückblick, aus einem Sound, der eine ganze Generation sozialisiert hat.

Fury In The Slaughterhouse sind eine Band, die mehr Gefühl als Form liefert. Und vielleicht ist das – gerade heute – mehr als genug.

Setlist – Fury In The Slaughterhouse, Bonn, 12. Juli 2025:

Protection

Letter to Myself

Better Times

Hang the DJ

Milk and Honey

Why Worry

Are You Real

Sorrowland

Then She Said

Dead and Gone

Good Day to Remember

Radio Orchid

Every Generation Got Its Own Disease

Riding on a Dead Horse

Nine Lives

Trapped Today

Everyday Heroes

Kick It Out

Won’t Forget + Reprise

Goodbye So Long

Time to Wonder + Reprise

Hello & Goodbye

Seconds to Fall