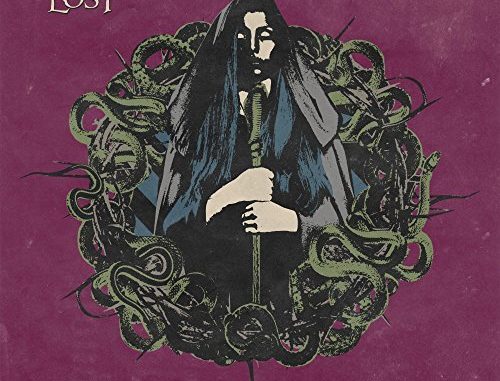

Paradise Lost haben den Kreis geschlossen, indem sie mit ihrem aktuellen und 15. Studioalbum Medusa“ wieder zu ihren Doom-Metal-Wurzeln zurückkehren. Allein die beeindruckende Anzahl von 15 Studioalben verrät auch demjenigen, der mit der musikalischen Entwicklung von Paradise Lost nicht so vertraut ist, dass diese Band ungewöhnlich viel zu bieten hat.

Von Christian Hartmann

Und tatsächlich, gestartet als Mitbegründer des Doom-Metal-Genres, begründeten Paradise Lost bald eigenhändig das Goth-Metal Genre, beginnend mit dem passend betitelten Album „Gothic“ (1991), das zwar durchaus noch Doom-Metal-Elemente inklusive „Growling“ im Gesang enthält, aber schon vermehrt auf melancholische und atmosphärische Songs setzt. Und durch den Einsatz weiblichen Gesangs und Orchester- und Keybord-Passagen, ist die deutliche Hinwendung zum Gothic klar erkennbar.

Diesem Goth-Metal-Stil blieben Paradise Lost etwa drei weitere Alben treu, wobei allerdings ab dem 1993 veröffentlichten Album „Icon“ der Klargesang gegenüber dem früher vorherrschenden „Growling“ die Oberhand gewinnt. Auf dem folgenden Album „One Second“ (1997) wird verstärkt mit elektronischen Klangelementen experimentiert, und die Songstrukturen werden wesentlich kompakter und bedienen sich häufig sogar klassischer Verse-Chorus-Verse Strukturen. Das Ergebnis ist ein extrem starkes Rockalbum.

Diesem Goth-Metal-Stil blieben Paradise Lost etwa drei weitere Alben treu, wobei allerdings ab dem 1993 veröffentlichten Album „Icon“ der Klargesang gegenüber dem früher vorherrschenden „Growling“ die Oberhand gewinnt. Auf dem folgenden Album „One Second“ (1997) wird verstärkt mit elektronischen Klangelementen experimentiert, und die Songstrukturen werden wesentlich kompakter und bedienen sich häufig sogar klassischer Verse-Chorus-Verse Strukturen. Das Ergebnis ist ein extrem starkes Rockalbum.

Dieser Weg setzt sich auf den folgenden Alben fort, auf denen manche Songs mehr nach Depeche Mode, als nach früheren Paradise Lost-Songs klingen. Erst 2007 mit dem Album „In Requiem“ gewinnen härtere und düstere Gitarrenklänge wieder die Oberhand.

Aber erst auf „The Plague Within“ von 2015 sind seit langer Zeit wieder Growls von Nick Holmes zu hören. Was hier noch etwas forciert wirkte, klingt auf dem neuen Album „Medusa“ wieder natürlich, wie in alten Doom Zeiten und so, als habe Nick Holmes wieder Freude an dieser Art des Gesangs gefunden.

Ob dies mit Nick Holmes‘ zwischenzeitlicher Zusammenarbeit mit der Deathmetal Supergroup Bloodbath zusammenhängt, kann natürlich nur vermutet werden. Aber die wiedergefundene Härte im Gesang steht Paradise Lost anno 2017 sehr gut zu Gesicht, zumal diese hier auf wieder deutlich komplexere und auf langsamen, schleppenden, düsteren Gitarrenriffs aufbauende Songstrukturen trifft. Dies, ergänzt um Greg Mackintoshs unverkennbare singende und melodiöse Leads, ergibt auf dem neuen Album über weite Strecken einen Sound, der stark an klassische Paradise Lost-Alben, wie „Shades Of God“(1992) erinnert.

Auch die Texte von Nick Holmes spiegeln die klassische pessimistische bis nihilistische Weltsicht der frühen PL Alben wider. Und wenn in dem fantastischen Song „The Longest Winter“ ein geradezu euphorisch herausgesungenes „Feeling So Alive“ kurz scheinbar eine positivere Richtung eingeschlagen wird, so wird man mit dem dann folgenden Nachsatz „In This Hopeless Dream“ sofort wieder eingenordet.

Medusa allein auf die Rückkehr zur Frühphase von Paradise Lost zu reduzieren, wäre allerdings deutlich zu kurz gegriffen. Tatsächlich finden sich Elemente aus allen Schaffensphasen von Paradise Lost wieder. Dennoch dürfte das neue Album vor allem den Fans der ersten Tage, die auf den letzten Alben vielleicht nicht so sehr auf ihre Kosten kamen, wieder sehr viel Freude bereiten, zumal die Band hier trotz einer gewissen musikalischen Rückbesinnung extrem frisch klingt und vor Spielfreude zu strotzen scheint. Für mich zählt Medusa schon jetzt zu den besten Alben der Band, auch wenn es noch etwas verfrüht scheint, es als Klassiker zu bezeichnen.