Happy Birthday, Neil Young. Der Mann mit dem goldenen Herzen wird 70.

Von Cem Akalin

Solche Zeilen kann sich nicht jeder erlauben: „Eines Morgens, als ich mit meinem alten Pick-up-Truck losfuhr/ da segelte ein wunderschöner Rotkehlhüttensänger heran/ (…) Wenn der Himmel ein Fenster hätte, durch das die Sonne schiene/ ich würde zu Dir zurückfliegen, wie dieser wunderschöne Rotkehlhüttensänger“. Neil Young kann das. Er darf auch Liebeslieder singen, die an seinen Fuhrpark alter amerikanischer Straßenkreuzer gerichtet sind. Denn es gibt kaum einen Musiker, der so authentisch ist, der seinen eigenen Weg so konsequent gegangen ist, der sich immer so treu blieb, wie dieser „mürrische Einzelgänger“, wie ihn Graham Nash (siehe auch: Nash stellt in Bonn aus) einmal liebevoll beschrieben hat: „Neil hat ein großes Herz mit zwei Ventilen: heiß und kalt. Man weiß nie, woran man gerade ist.“ Am 12. November 2015 wird Neil Young 70 Jahre alt.

Diese Authentizität, mit der der Kanadier seine Musik macht, ist das Besondere – egal, ob es eine Ballade, ein schnulziger Countrysong, ein klassischer Blues oder ein schwermetallischer Rockhammer ist. Neil Young hat Songs geschrieben, die sich mit der Zeit wie ein Tattoo auf die Haut gelegt haben. Man trägt sie irgendwie immer mit sich. „Heart of Gold“ oder das berührende „The Needle And The Damage Done“ über seinen so früh verstorbenen Freund Danny Whitten. Oder man lässt sich in einem Neil Young-T-Shirt begraben, weil man ihn nicht loslassen will. So wie Ronnie van Zant. Ausgerechnet van Zant. Hatte der Lynyrd Skynyrd-Sänger nicht mit „Sweet Home Alabama“ eine rockig-patriotische Antwort auf Neil Youngs „Alabama“ geschrieben, der die Rassenkonflikte in den Südstaaten aufgegriffen hatte? Man kann sich an Neil Young reiben, aber man kann sich seinem Zauber nicht entziehen.

Ohne Bob Dylan hätte es Neil Young wohl nicht gegeben. Jedenfalls nicht so. Über dessen „Like A Rolling Stone“ sagt Neil Young, der in der kanadischen Provinz aufwuchs: „Dieser Song hat mein Leben verändert.“ Und vor allem Dylans Einstellung. „Ich bin kein Caruso. Ich singe einfach meine Lieder“, hatte Dylan schon 1963 mal in einem Interview gesagt. Seitdem gilt für Neil Young, alles von sich in einen Song zu geben. Chris Cornell von Soundgarden hat für sich diese „Message aus Neil Youngs Liedern gezogen: Du fühlst dich besser, wenn du deine ganzen Emotionen in deiner Musik rauslässt.“ Wer Neil Young einmal live gesehen hat, der weiß, dass er das tut – immer noch.

Neil Youngs Musik spiegelt wie sein Gesicht sein Inneres wider. Sein Leben hat sich in den Ausdruck seiner Augen eingeschmolzen. Woher sonst käme diese gewisse Traurigkeit, die in seinem fabelhaft malträtierten Gitarrensound, in seinem manchmal kummervollen Falsettgesang liegt? Seine überwundenen Krankheiten, die Polio als Kind, später die Epilepsie und ein Gehirnaneurysma, die Schicksalsschläge, wie der Verlust geliebter Freunde, bei seinen Söhnen Zeke und Ben wurde zerebrale Kinderlähmung, bei Ben eine sehr schwere Form, diagnostiziert. Wenn Young seine Gitarre schlägt, wenn er die wilden Riffs zu den melodischen Linien raushaut, dann verzerrt sich sein Gesicht, der schmale Mund wie im Schmerz.

Als Young mit seiner Band Crazy Horse 2001 in Oberhausen ein Doppelkonzert mit den Black Crowes ankündigte, erwarteten viele, dass er neben den Crowes, die damals als bester Liveact der USA galten, untergehen würde. Am Ende ging er als klarer Sieger von der Bühne. Seine fast 20 Minuten lange donnernd-ekstatische Version von „Like A Hurricane“ klingt mir immer noch in den Ohren.

Sieben Jahre später peitscht Young in der König-Pilsner-Arena seine wilden Gitarrensoli geradezu ins Publikum. Er ist so voller Kraft und funkelnder Ideen, er scheint kaum noch Grenzen zu kennen, er treibt sich und seine Band immer weiter an, zwischendurch stellt er sich vor einen riesigen Ventilator und gönnt sich eine kurze Abkühlung, um gleich wieder weiter zu wirbeln. 20 Minuten „No Hidden Path“? Wahnsinn hat seine schönen Seiten. Die aggressive Version von „Everybody Knows This Is Nowhere“ lässt ein atemloses Publikum staunen: Gitarrensoli, den Verzerrer bis zum Anschlag aufgedreht, sind von monumentaler Schönheit und trotz dieser Kraft immer mit einer Spur dunkler Melancholie versetzt. Vor zwei Jahren gibt er in der Kölner Lanxess-Arena ein nicht minder fulminantes Konzert mit Anklängen an seine legendäre „Rust Never Sleeps“-Tour von 1978.

„Da ist nichts Falsches in seiner Musik, sie ist wahr, transparent und brillant in ihrer Einfachheit und Komplexität“, schwärmte mal Aerosmith-Gitarrist Joe Perry: „Es gibt wenig Leute, die so unverdorben sind wie Neil Young.“

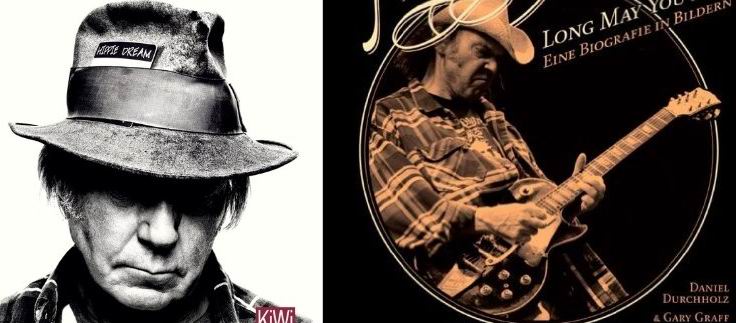

Diesen Eindruck gewinnt auch jeder, der seine vor drei Jahren erschienene Autobiografie „Ein Hippie-Traum“ liest. Das ist kein Buch, das eine Chronik seines Lebens ablichtet. Der Leser ist Gast auf seiner Broken Arrow Ranch und bekommt Einblicke in die Seelenwelt des liebenswerten Eigenbrötlers, fast manischen Musikliebhabers – und des kleinen Jungen, der immer noch in ihm steckt. Das hat schon etwas sehr Berührendes, wenn er über seine gigantische Sammlung von Modelleisenbahnen der Marke Lionel (die er als Investor vor der Pleite rettete) oder von seinen Oldtimern erzählt. Seine Garage, seine Autos und Gitarren – sie sind für Young keine seelenlosen Gegenstände, sie tragen Namen. Er sei überzeugt, schreibt er, dass die alten Schlitten und Klampfen die Erinnerungen, Gefühle und Geschichten der Menschen in sich tragen, denen sie mal gehörten.

Das ist die eine Seite des Neil Young. Die andere ist die wütende, wenn es um politische und soziale Ungerechtigkeiten, wenn es um Krieg und Frieden, wenn es um Umweltschutz geht, dann kennt Young keine Kompromisse. Und altersmilde ist der jetzt 70-Jährige immer noch nicht. Wird er wohl auch nicht mehr. Zuletzt hat er einen gnadenlosen Feldzug gegen den Saatgut-Konzern Monsanto geführt und ein ganzes Album (The Monsanto Years) dazu herausgebracht. Der Tagesspiegel beschrieb ihn als „alttestamentarischen Zorn“. Dabei klingen die Stücke eher sanft wie zu „Harvest“-Zeiten.

Das ist die eine Seite des Neil Young. Die andere ist die wütende, wenn es um politische und soziale Ungerechtigkeiten, wenn es um Krieg und Frieden, wenn es um Umweltschutz geht, dann kennt Young keine Kompromisse. Und altersmilde ist der jetzt 70-Jährige immer noch nicht. Wird er wohl auch nicht mehr. Zuletzt hat er einen gnadenlosen Feldzug gegen den Saatgut-Konzern Monsanto geführt und ein ganzes Album (The Monsanto Years) dazu herausgebracht. Der Tagesspiegel beschrieb ihn als „alttestamentarischen Zorn“. Dabei klingen die Stücke eher sanft wie zu „Harvest“-Zeiten.

Neil Young hat immer klar Position bezogen, wenn ihm etwas gegen den Strich ging. Mit seinen Freunden David Crosby, Stephen Stills und Graham Nash (CS&N) griff er Präsident Richard Nixon an, nachdem die Nationalgarde vier Studenten bei einer Demo an der Kent State University getötet hatte („Ohio“). Mit dem „Vampire Blues“ legte er sich mit der Ölindustrie an, und auf dem Album „Living With War“ fordert er sogar die Amtsenthebung von George W. Bush. 2006 begibt er sich mit CSN&Y auf die „Freedom of Speech“-Tour durch die USA. Nicht selten verlassen patriotische Amerikaner buhend die Konzertsäle. Aktuell zog er gegen Donald Trump ins Feld. Der erzkonservative Präsidentschaftskandidat und Immobilien-Milliardär hatte während seinen Wahlkampfauftritten Youngs Song „Rockin‘ In The Free World“ laufen lassen. Das mochte Young überhaupt nicht.

Auch in der Musikindustrie gilt der Mann aus Ontario als unbequemer Zeitgenosse. Zuletzt entfernte er seine Musik bei Streaming-Diensten wie Spotify.

Legendär ist seine Auseinandersetzung mit Plattenboss David Geffen. 1982 hatte er bei seinem Wechsel von Reprise zu Geffen mit „Trans“ ein Album mit völlig neuem Sound voller synthetischer Klänge vorgelegt. Geffen verklagt Young. Der Künstler habe bewusst ein unkommerzielles und nicht typisches Werk vorgelegt. Young ärgert Geffen weiter, legt erst das Country-Album „Old Ways“, dann als Neil Young and the Shocking Pinks „Everybodys Rockin“ vor – ein 25 Minuten kurzes Album mit Rockabilly-Songs. Mit Neil Young legt man sich besser nicht an…

Doch der Mann lässt sich auch nicht lumpen. Seit 30 Jahren veranstaltet er das Farm Aid Festival, dessen Erlöse an notleidende Farmerfamilien gehen, und die Bridge-School-Konzerte zugunsten einer Schule für Kinder mit körperlichen Behinderungen und Sprachstörungen.

Neil Young, der Mann, der die legendären Zeilen sang „It’s better to burn out than to fade away“, die Kurt Cobain in seinem Abschiedsbrief hinterließ, wird 70 und ist so jung wie eh und je. „Männer meines Alters tun die Dinge nicht, die ich tue“, sang er auf dem Album Mirror Ball, das er mit Pearl Jam aufgenommen hatte. Gut, dass er sich selbst immer noch nicht dran hält.